행운=준비+기회

“그리운 내 고향의 거리여!”… 멀끔해지며 일본인에 손바뀜 된 종로 본문

“그리운 내 고향의 거리여!”… 멀끔해지며 일본인에 손바뀜 된 종로[염복규의 경성, 서울의 기원]

- 동아일보 / 업데이트 2025년 4월 9일 23시 09분

‘조선적인 것’ 상징했던 거리 종로… 1925년 도로 폭 확장 등 정비 시작

정비 과정에서 종로 상권도 변화… 일제, 예산 확보차 일대 토지 매각

노변 상급 토지는 일본인 소유로… 조선인 삶의 터전 밀어낸 과정 돼

《1920년대 종로 정비의 아이러니

지금도 거리는

수많은 사람들을 맞고 보내며,

전차도 자동차도

이루 어디를 가고 어디서 오는지

심히 분주하다.

네거리 복판엔 문명의 신식 기계가

붉고 푸른 예전 깃발 대신에

이리 저리 고개를 돌린다.

스톱-주의-고-

차, 사람, 동물이 똑 기예 배우듯 한다.

거리엔 이것밖에 변함이 없는가.》

1935년 7월 발표된 임화(林和)의 시 ‘다시 네거리에서’의 첫 부분이다. 시인은 이어 ‘오오, 그리운 내 고향의 거리여! 여기는 종로 네거리’라고 노래한다. ‘네거리’는 종로임을 알 수 있다. 이 시는 당대 대표적인 사회주의 문학 이론가이자 예민한 모더니스트 시인이었던 임화의 시선이 포착한 일제강점기 종로의 ‘근대적인’ 변화상을 잘 보여준다.

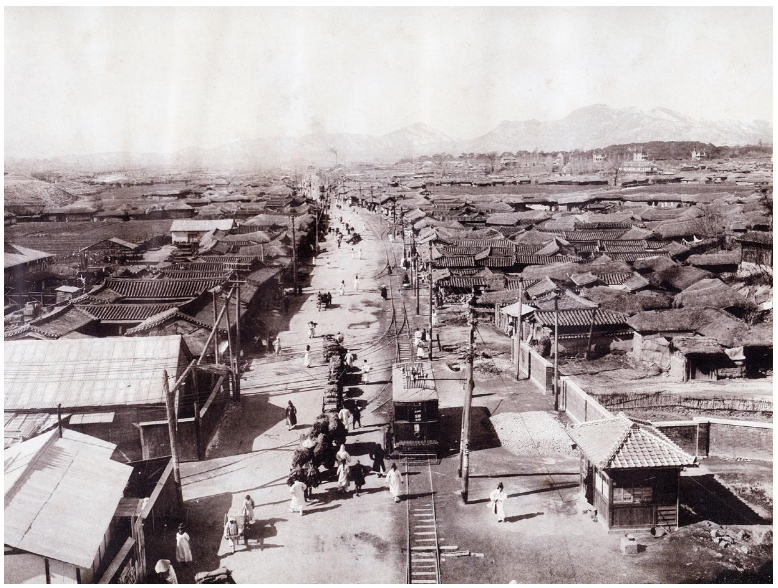

종로는 단지 경성의 여러 거리 중 하나가 아니다. 조선시대에는 한양의 중심부를 동서로 관통하는 유일한 대로였고, 일제강점기에는 남촌의 일본인 중심지와 대비해 식민지 수도 경성에서 ‘조선적인 것’을 상징하는 거리였다. 1910년대 초부터 총독부는 ‘시구개수’라는 이름으로 경성 시가지 정비를 시작했지만 종로는 거의 손대지 않았다. 처음 공사의 초점은 황금정(을지로)을 비롯한 남촌의 도로, 청계천 남북을 연결하는 여러 새로운 도로에 맞춰져 있었다.

종로를 이대로 두면 안 된다는 목소리는 1920년대 들어 높아지기 시작했다. “경성의 남반부는 일관여지(一觀如砥)하여 정제되고 청결함이 문명한 도시의 광경을 장성(粧成)하였다 하겠지만 종로부터 경성의 북반부 도로는 이로부터 헐후(歇后·대수롭지 않음)에 속하여 범연간과(泛然看過)할 정견(政見)이라 할 것이 아닌가.”(조선일보, 1923년 3월 14일) “경성청에서는 진고개편으로는 도로를 잘 닥고 다지고 하면서도 북부 일대는 그냥 내버려두니 똑같은 세금에도 차별을 두는 것이요? 경성부윤이여 대답 좀 하시오. 장차 어떻게 하실 의향이십니까?”(매일신보, 1924년 11월 30일)

이런 목소리에 경성에서 민족 차별의 공간적 표현인 북촌과 남촌의 격차에 대한 불만이 담겨 있다는 것은 금방 느낄 수 있다. 그 밖에도 수없이 많은 불만의 목소리가 총독부 기관지의 ‘독자 투고’에까지 실린 것은 이 문제가 더 이상 외면할 수 없는 지경이 됐음을 방증한다. 한편 이 무렵 총독부도 시중의 불만과는 다른 이유로 종로 정비를 계획했다. 경복궁에 신축할 새로운 청사로의 이전이 눈앞에 다가온 마당에 종로의 경관을 정비하는 과제를 더 이상 미룰 순 없었기 때문이다.

총독부는 신청사 준공이 예정된 1925년 종로의 시구개수를 개시했다. 공사는 탑골공원을 기준으로 두 구간으로 나눠 진행했다. 공원 동쪽에서 의원통(창경궁로)까지는 1925년 9월, 공원 서쪽에서 광화문우편국까지는 이듬해 8월 공사를 마칠 예정이었다. 도로 폭을 확장하는 한편 황토현 광장(광화문 사거리)에서 종로 4정목까지는 차도와 인도를 분리했고 아스팔트 포장 공사도 실시했다. 그 배경이 무엇이건 간에 일제강점기 들어 처음으로 종로의 대대적인 정비가 이때 이뤄진 셈이다. 그런데 이는 종로의 상권 변화에 적지 않은 영향을 미쳤다.

“종로통 도로 개수에 따라 그 양측에 늘어선 조선인의 상점과 가옥들이 간혹 도로의 넓힘으로 인하여 헐려버리는 비경에 빠진 곳이 십수 개소나 되는 중 이들 헐 집터에는 역시 도시의 미관을 위하여 단층집을 짓지 못하게 하니 원래 경제력이 부실한 조선사람이 그 집들을 헐고 과연 2층 이상의 고두(高頭)를 세울 만한 자력(資力)이 있을는지가 의문이다. 그 전부터 종로 큰거리를 자기들의 수중에 넣고자 갖은 간악한 수단을 두루 써오든 일인들이 이 기회를 놓치지 않고 집을 헌 조선인들을 감언이설로 충동시키어 그 땅을 전부 자기의 수중에 넣고자 암중비약을 한다 하여 아직까지 조선인의 위태한 발을 붙히고 있는 종로의 거리나마 속절없이 저들 일인의 소유가 되고 말려 한다.”(조선일보, 1925년 6월 18일)

도로 공사에 따른 노변의 미관 정비가 종로의 조선인 상권에 어떤 영향을 미쳤는지 잘 보여준다. 종로 정비의 예산 조달 방식도 이런 현상을 부추겼다. 이 공사는 총독부 청사 신축 일정에 맞춰 예산이 충분하지 않은 상태에서 시작됐다. 그래서 도로 예정선보다 넓은 면적을 수용하고 준공 후 남는 토지를 매각해 공사비로 충당할 예정이었다. 그런데 원래 노변에 점포를 가진 조선인 상인은 이 토지를 매수할 자금력이 없는 데 반해 “연고가 없는 내지인들은 사려고 야단”이었다. 총독부도 되도록 토지를 연고자, 즉 노변의 상인들에게 매각할 계획이었으나 그것이 불가능하면 “일반 유지자에게라도 팔 수밖에 없다”는 태도를 취했다(매일신보, 1927년 5월 12일). 이렇게 되면 도로에 접한 상급 토지는 자연스럽게 일본인 소유가 되고 조선인 소유 점포는 그 이면으로 밀려나게 될 것이었다. 조선인 중심지인 종로의 정비가 오히려 조선인 상권을 위축시키는 아이러니한 결과를 가져왔던 것이다.

더 큰 문제는 이런 현상이 종로 정비에 그치지 않을 일이라는 점이었다. 1920년대 중반 경성 시구개수 사업은 총독부에서 경성부로 이관됐다. 재원이 부족한 경성부는 사업비를 조달하기 위해 이른바 수익자 부담금 제도를 구상했다. 공사비의 상당 부분을 도로 정비로 ‘이익’을 얻을 노변의 토지 소유자에게 징수하려는 계획이었다. 그런데 이 제도를 실시하면 부담금을 납부할 여유가 없는 소유자는 자신의 토지나 건물을 방매할 수밖에 없었다.

경성부는 1927년부터 15년 계속사업으로 시구개수 사업의 남은 공사를 추진할 계획을 세웠다. 예산 총액은 1750만 원인데 그중 650만 원을 수익자 부담금으로 충당할 예정이었다. 문제는 이제부터 해야 하는 공사의 대부분이 그간 미뤄 뒀던 북촌 일대 도로라는 점이었다. 시중의 우려가 없을 수 없었다. 경성부의 해명은 이러했다.

“이에 대해 경성부 고교(高橋) 재무과장은 ‘조선인 부민이 들으면 이상한 감정이 날런지 모르겠습니다마는 이 제도(수익자 부담금 제도) 밑에서 생존 경쟁에 패배를 하는 사람은 시외로 자연히 나갈 수밖에 없겠지요. 일본으로 말하더라도 유신 당시까지는 덕천(德川) 장군의 8만 부하(도쿠가와 막부의 가신들)가 동경을 차지했으나 막부 몰락 후에는 동경 생활을 할 수 없어 각읍 지방으로 사산하고, 지방 유력자들이 대신 동경 주인이 되었습니다. 그러니 경제의 대세에는 어쩔 수 없는 일로 장차 발전할 가능성을 가진 경성을 그대로 둘 수는 없고 장래를 위해 설비를 해야 되겠으니 자력이 없는 조선인 부민이 지방으로 옮아가는 것은 무가내하(無可奈何·어쩔 수 없는 일)일 줄 압니다.”(동아일보, 1926년 6월 24일)

경성부 재무과장은 굳이 메이지유신 전후 도쿄의 변화까지 예로 들면서 수익자 부담금 납부의 부담 때문에 토지 소유자가 교체되는 것은 경제적 생존 경쟁의 결과일 뿐이라고 말했다. 물론 “조선인 부민이 들으면 이상한 감정이 날는지 모르겠”지만 일부러 조선인, 일본인을 차별한 것이 아니며 “무가내하”라는 것이다. 그러나 식민지 체제는 이미 기울어진 운동장이었고, 그래서 경제력의 차이는 상당 부분 민족적 차이와 겹칠 수밖에 없었다. 말끔하게 변모한 종로의 풍경을 노래한 시인은 ‘거리엔 이것밖에 변함이 없는가’라고 묻는다. 그렇지 않았다. ‘그리운 내 고향의 거리’의 주인은 바뀌고 있었던 것이다.

“그리운 내 고향의 거리여!”… 멀끔해지며 일본인에 손바뀜 된 종로[염복규의 경성, 서울의 기원]|동아일보

“그리운 내 고향의 거리여!”… 멀끔해지며 일본인에 손바뀜 된 종로[염복규의 경성, 서울의 기

《1920년대 종로 정비의 아이러니지금도 거리는 수많은 사람들을 맞고 보내며, 전차도 자동차도 이루 어디를 가고 어디서 오는지 심히 분주하다.네거리 복판엔 문명의 신식 기계가 붉…

www.donga.com

'부동산의 흐름 > 부동산 정보' 카테고리의 다른 글

| 안 사니 안 짓는다…신축빌라 멸종위기, 서민 주거 사다리 끊긴다 (0) | 2025.03.31 |

|---|---|

| 3기신도시 토지보상금 올해 6천억 풀린다 (0) | 2025.03.26 |

| 대표 부촌 아파트 500개 조사해보니 ‘연봉킹’ 나인원한남 vs ‘가격킹’ 압구정 (4) | 2025.03.06 |

| 서울 분양가 3.3㎡당 6600만원 (0) | 2025.01.09 |

| “청약 경쟁률 더 높아지겠네”…앞으론 시세 8억 빌라 있어도 무주택 인정 (6) | 2024.12.18 |